Unsere Kompetenz bei Harnblasenkrebs

Harnblasenkrebs ist in Europa der zehnthäufigste Krebs des Menschen, wobei Männer dreimal häufiger betroffen sind als Frauen. Wir sind Experten auf dem Gebiet und das einzige Zentrum für Blasenkarzinome in der Region Basel.

Am Universitätsspital Basel arbeiten Spezialistinnen und Spezialisten aus der Urologie, Radioonkologie, Onkologie und verschiedenster anderer Fachdisziplinen jeweils eng zusammen. Patientinnen und Patienten erhalten somit Zugang zu modernen Therapieformen, hochqualifizierter Diagnostik und eine optimale Behandlung bei Blasenkrebs.

Zahlen und Fakten

>1000

am urologischen Tumorzentrum interdisziplinär beurteilte und behandelte Patientinnen und Patienten / Jahr

>360

am Tumorboard besprochene Patientenfälle mit Tumoren im Bereich Nierenbecken, Harnleiter und Blase / Jahr

30-40

roboterassistierte Harnblasentfernungen / Jahr

>500

Heilmittelanwendungen in der Harnblase / Jahr

Erfahren Sie mehr über unsere Expertise

Betreuung durch ein multidisziplinäres Team

• Interdisziplinäre Sprechstunden mit Spezialistinnen und Spezialisten der Urologie, Radioonkologie und Onkologie.

• Grosse Erfahrung in der Blasentumortherapie.

• Umfassende persönliche Beratung und möglichst massgeschneiderte Empfehlung zur Therapie.

• Spezialisierte Tumornachsorge.

Umfassende Diagnostik und Forschung

• Modernste verfügbare Bild-Diagnostik.

• Identifizierung der Krebsgene und Eiweisse, welche das unkontrollierte Tumorwachstum steuern und als Therapieziele in Frage kommen.

• Kontinuierliche Weiterentwicklung der Diagnostik und Therapie im Labor.

• Innovative Therapien durch unsere aktive Teilnahme an nationalen und internationalen klinischen Forschungsstudien.

Modernste Chirurgie

• Führendes universitäres Zentrum für onkologisch-robotische Therapie am Harntrakt.

• Endoskopische Entfernung von Harnblasentumoren (TUR-B) und Entfernung der Harnblase (Zystektomie) mit optimierter Harnableitung und blasenerhaltenden Therapien.

• Spezialisiertes Zentrum für die radikale Entfernung der gesamten Blase mittels DaVinci-System.

Unser Team

PD Dr. Jan Ebbing

Leitender Arzt

Urologie

Teamleiter Robotische Chirurgie der Harnblase

Unsere Spezialistinnen und Spezialisten gewähren Einblicke in ihre Fachgebiete

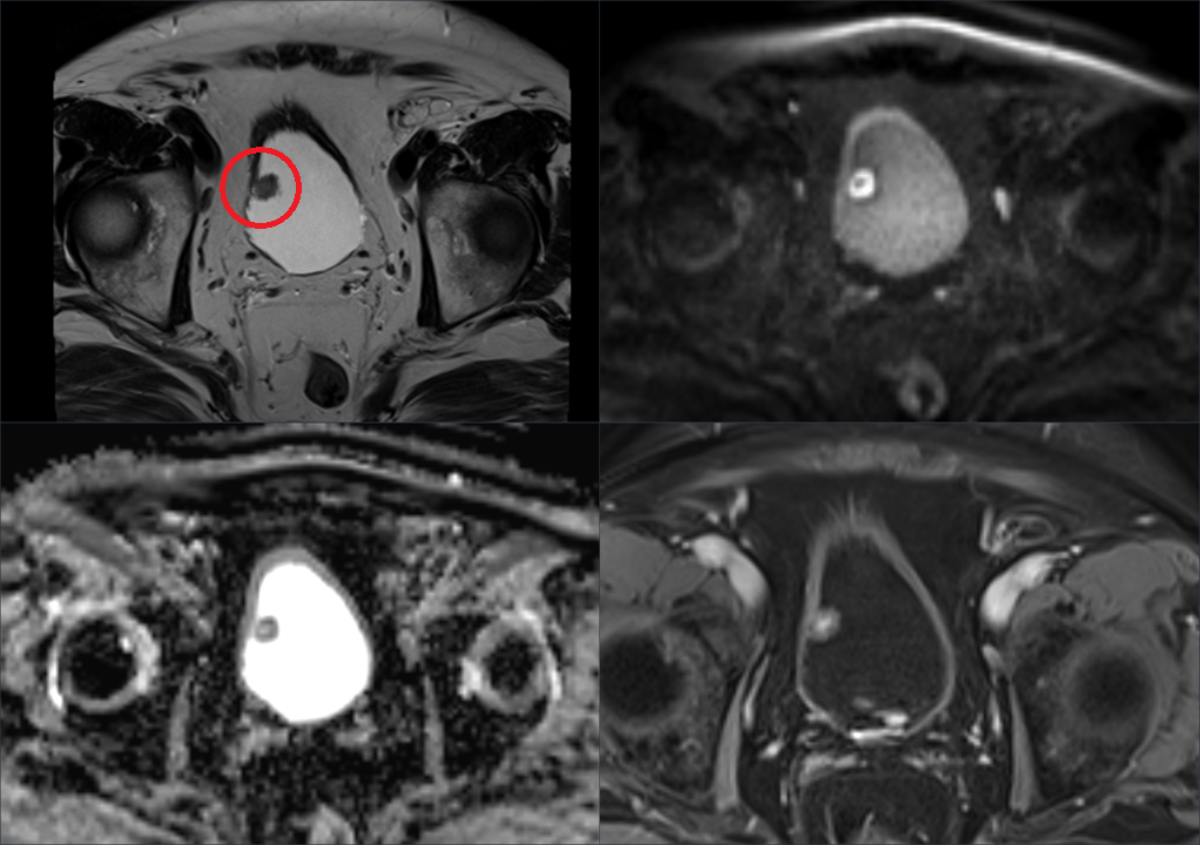

Bildgebung: MRI der Harnblase

Die multiparametrische Magnetresonanztomographie (MRI) der Harnblase liefert uns detaillierte Informationen über Lokalisation und Ausdehnung von Blasentumoren.

Beispiel einer multiparametrischen MRI der Harnblase. Vier unterschiedliche Sequenzen (Parameter) zeigen die Lokalausdehnung eines Harnblasenkarzinoms am rechten Harnblasendach (roter Kreis, oben links).

Dabei hilft uns ein MRI

Ein MRI der Harnblase ermöglicht uns die Beurteilung von Tumorgrösse, Infiltrationstiefe in die Blasenwand und umgebendes Gewebe, sowie das Vorhandensein von Lymphknotenmetastasen. Diese Bildgebung unterstützt die Ärztinnen und Ärzte bei der Stadieneinteilung und der Auswahl geeigneter Behandlungsoptionen.

Darüber hinaus kann die MRI in der Langzeitnachsorge nach abgeschlossener Behandlung zur frühzeitigen Erkennung von Rückfällen oder Metastasen eingesetzt werden.

Prof. D. Boll, Stv. Chefarzt Radiologie und Nuklearmedizin

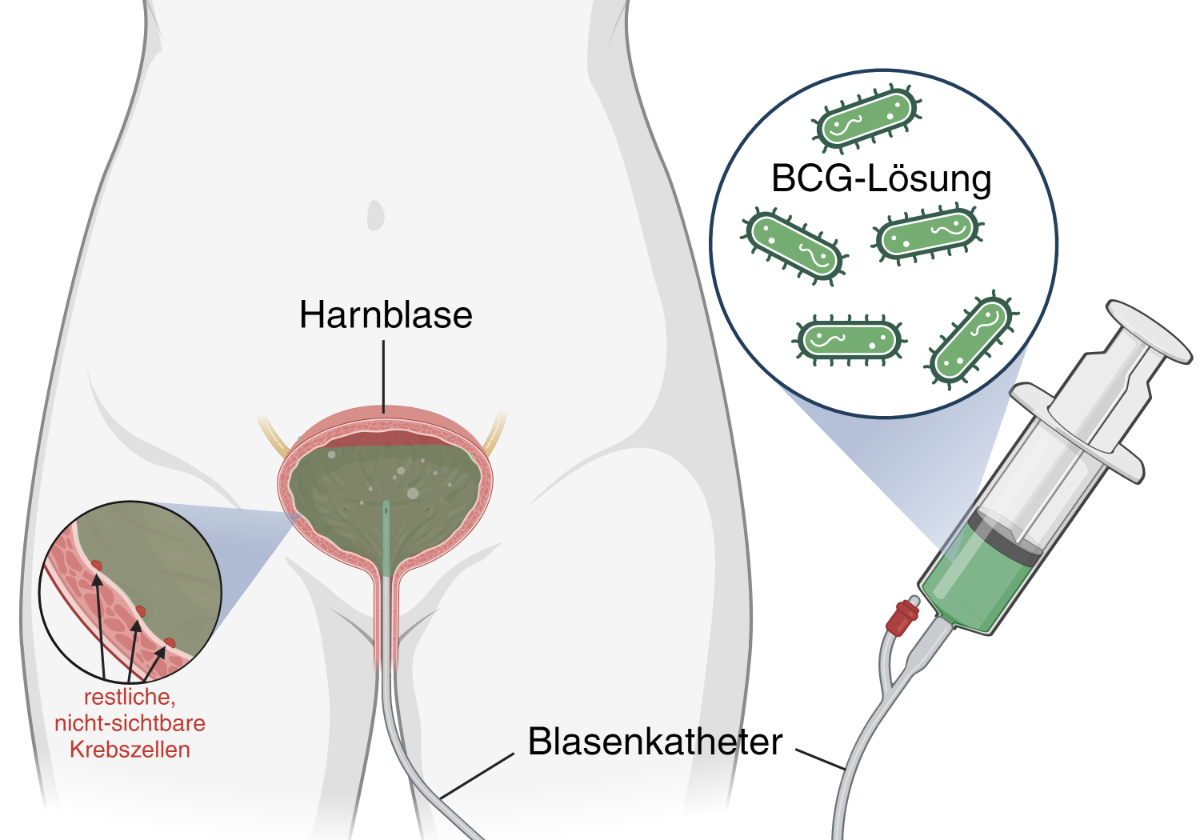

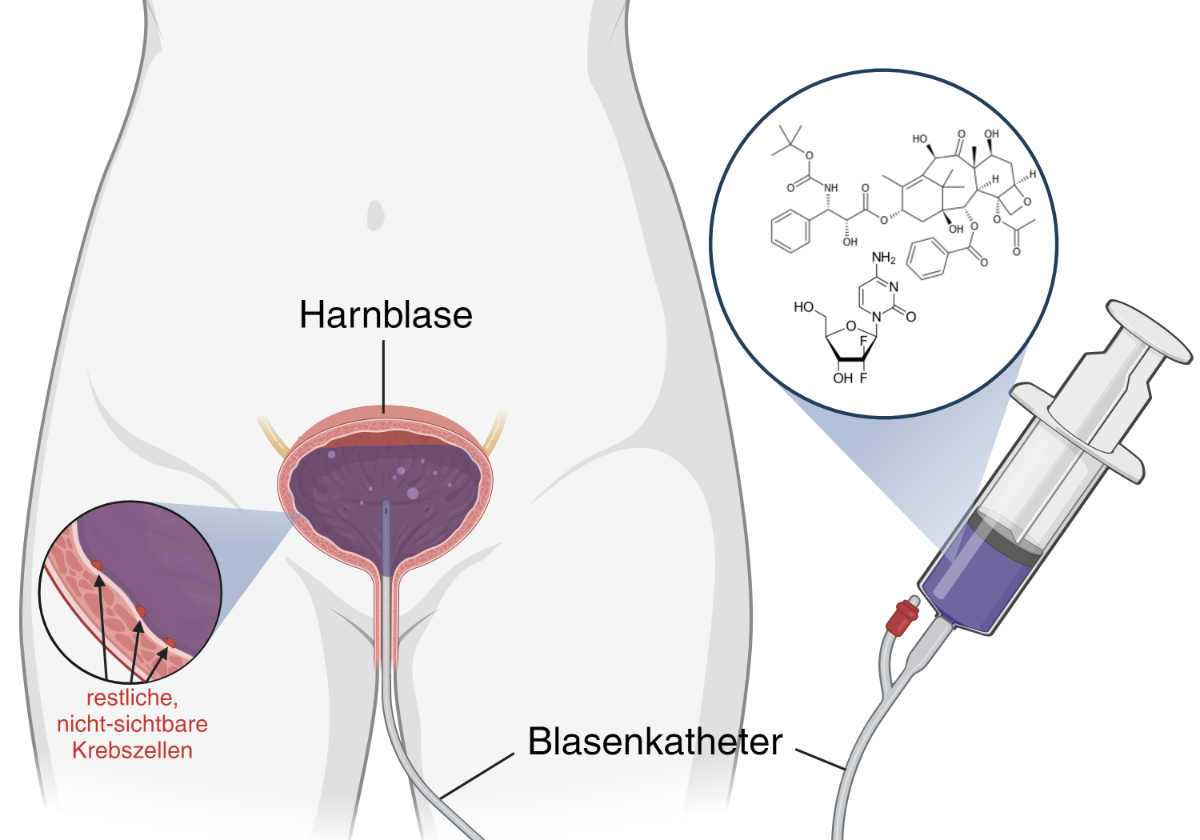

Anwendung von Heilmitteln in der Harnblase

Wenn Sie eine sogenannte Blasenspülung bei Harnblasenkrebs brauchen, steht Ihnen unser erfahrenes und geschultes Team gerne zur Verfügung. Aufgrund unserer Expertise in dieser Therapieform und der grossen Palette an Behandlungsmöglichkeiten, behandeln wir in unserem Zentrum Patientinnen und Patienten aus der gesamten Schweiz und dem nahen Ausland.

Sie erhalten einen ärztlich geprüften Therapieplan nach den Leitlinien der europäischen Gesellschaft für Urologie. Ihre individuellen Terminwünsche werden hierbei natürlich möglichst berücksichtigt.

In einer eigens dafür geschaffenen Behandlungsspur werden Ihre Blasenspülungen über einen Harnröhrenkatheter appliziert. Wir achten darauf, Ihnen die Therapie so schmerz- und nebenwirkungsfrei wie möglich zu gestalten.

Unser speziell dafür geschultes Personal steht Ihnen während und auch nach der Behandlungsdauer unterstützend zur Seite.

Prof. C. Rentsch, Leitender Arzt Urologie

H. Püschel, Leitende Study Nurse Urologie

Was unsere Patienten sagen

« … mit dem heutigen Tag geht (hoffentlich) ein Programm zu Ende, auf das man gut und gern verzichten kann. Ist aber eine derartige Behandlung nötig, kann ein Patient dankbar sein, kompetente und freundliche Menschen zu treffen. Sie haben das vom ersten Tag an souverän geleitet und bei mir jede Angst genommen.

Diesbezüglich leben wir, welch ein Wunder, in einer fortschrittlichen Zeit, die Dank der Medizin das Leben enorm verlängert. Aus diesem Grund, wie auch für die gesamte Behandlung, will ich Ihnen mein herzliches Dankeschön sagen! »

Lothar Thomma, September 2023

Immuntherapie mit BCG Instillationen.

Illustration erstellt mit BioRender.com.

Intravesikale Chemotherapie Instillationen.

Illustration erstellt mit BioRender.com.

Robotergestützte Harnblasenentfernung

Die Urologische Klinik am Universitätsspital Basel gehört zu den wenigen Kliniken in der Schweiz, welche die Blasenentfernung beim fortgeschrittenen (muskelinvasiven) Blasenkrebs minimalinvasiv und roboterunterstützt durchführt.

Das DaVinci® Xi System von Intuitive Surgical™, welches aktuell das modernste auf dem Markt befindliche System ist, wird auch bei uns am USB eingesetzt.

©2023 Intuitive Surgical Operations, Inc.

Vorteile der Roboterchirurgie

Die robotergestützte Zystektomie (Blasenentfernung) mit intrakorporaler Harnableitung ist ein hochmoderner chirurgischer Ansatz, der für Patientinnen und Patienten mit Blasenkrebs mehrere Vorteile bietet. Diese minimalinvasive Technik verwendet Robotertechnologie, um die Blase zu entfernen. Intrakorporal bedeutet hierbei, dass für die Harnableitung (Urin-Stoma/Conduit oder Neoblase) kein offener grosser Bauchschnitt angelegt wird, sondern ebenfalls per roboterunterstützter Schlüssellochchirurgie vorgegangen wird. Das robotergestützte Verfahren ist u.a. mit den folgenden, wissenschaftlich bewiesenen Vorteilen verbunden.

- Schnellere Genesung und kürzere Krankenhausaufenthalte im Vergleich zur offenen Chirurgie.

- Reduzierter postoperativer Schmerz und verbesserte Lebensqualität.

- Geringeres Blutungsrisiko und seltenerer Bedarf an Bluttransfusionen.

- Präzisere Entfernung von bösartigem Gewebe und verbesserte Visualisierung während der Operation.

- Vergleichbare onkologische Ergebnisse zur herkömmlichen offenen Chirurgie, was die Wirksamkeit dieses Verfahrens unterstreicht.

Am Universitätsspital Basel wird neben dem herkömmlichen Urin-Stoma (Ileum Conduit) auch die sehr viel komplexere Form der Harnableitung mittels orthotoper Ileum-Neoblase vollständig intrakorporal (Definition siehe oben) mit dem DaVinci® Xi Roboter durchgeführt. Diese hoch komplexe Form der Harnableitung wird nur in sehr wenigen Zentren mit ausgewiesener Erfahrung in der roboterunterstützten Chirurgie minimalinvasiv durchgeführt.

Unsere Roboterchirurgen haben eine ausgewiesene Expertise auf diesem Gebiet und wurden am renommierten Karolinska Universitätsspital in Stockholm, Schweden, einer der weltweit bekanntesten Pionierkliniken für die roboterunterstützte Zystektomie, ausgebildet.

PD Dr. J. Ebbing, Leitender Arzt Urologie

Strahlen- und Chemotherapie als Alternative zur radikalen Entfernung der Harnblase

Bei einem Tumor, der bereits in die Muskelschicht der Harnblasenwand eingewachsen ist, kann man alternativ zur radikalen Entfernung der Harnblase eine Kombination aus Strahlen- und Chemotherapie anwenden.

Adaptive Strahlentherapie eines Harnblasentumors. Der rote Bereich zeigt die maximale Strahlendosis auf, welche auf die Harnblase gerichtet ist. Grün ist der tiefere Dosisbereich, mit dem die Lymphknoten um die Harnblase abgedeckt werden, um eventuell vorhandene Tumorzellnester zu bekämpfen.

Aktuellste Technologie der adaptiven Strahlentherapie

Für dieses Verfahren sind Patientinnen und Patienten geeignet, dessen Tumoren kleiner als 6 cm sind, keine Krebsvorstufen verteilt auf der Harnblasenschleimhaut haben und noch über eine gute Kontrolle des Harnflusses verfügen. Die Erfolgsaussichten sind ähnlich wie bei einer radikalen Entfernung der Harnblase.

Vor der Behandlung erfolgt eine erneute Blasenspiegelung, damit möglichst viel vom Tumor abgetragen werden kann. Anschliessend wird die gesamte Harnblase über 4 bis 6 Wochen werktäglich bestrahlt und eine begleitende, meist sanfte Chemotherapie gegeben.

Im Universitätsspital Basel wenden wir die aktuellste Technologie der adaptiven Strahlentherapie an. Täglich berechnen wir einen exakt auf die Anatomie angepassten Bestrahlungsplan, um so optimal den Tumor zu treffen und die gesunden Organe zu schonen.

Dr. A. Papachristofilou, Leiter Poliklinik Radioonkologie

Systemtherapien für fortgeschrittenen Blasenkrebs

In der onkologischen Abteilung des Universitätsspital Basel bieten wir sämtliche in der Schweiz zugelassenen Systemtherapien für Blasenkrebs an. Wir streben danach unseren Patientinnen und Patienten diese Therapien, wo immer möglich, in unserer Ambulanz zu geben und somit Spitalaufenthalte zu vermeiden.

Um neben den zugelassenen Standardtherapien auch innovative, neue Konzepte anbieten zu können, sind wir im ständigen Austausch mit nationalen und internationalen Studiengruppen.

Diese Studienaktivitäten haben uns zum Beispiel ermöglicht eine «adjuvante», also unterstützende, Immuntherapie zur Senkung des Rückfallrisikos nach einer Blasenoperation, schon einige Jahre vor der Zulassung in der Schweiz, anbieten zu können (Checkmate-274 Studie, Zitat). Keiner unserer Studienpatienten hatte einen Rückfall, und die Rückmeldungen bezüglich dieser Therapie waren durchweg positiv.

Die bestmögliche Therapie für Ihre Krebserkrankung

Neben der konventionellen Chemotherapie behandeln wir Blasenkrebs auch mittels Immuntherapie und bieten professionelle Unterstützung bei sozialen und psychischen Anliegen.

Durch dieses breite Angebot können wir unseren Patientinnen und Patienten versichern, dass wir stets eine «state of the art» Therapie offerieren, und dass wir alles in Bewegung setzen, damit Sie die bestmögliche Therapie für Ihre Krebserkrankung bei uns erhalten.

Unser Angebot umfasst auch Zweitmeinungen, zu denen Sie sich gerne über das Sekretariat Onkologie anmelden können, um beispielsweise Ihre Krankheit und die Ihnen vorgeschlagenen Therapiekonzepte besser verstehen zu können.

Prof. F. Stenner, Stv. Chefarzt Onkologie

Anmeldungen für eine ärztliche Zweitmeinung:

Tel. +41 61 265 50 74

Tel. +41 61 265 50 59

oder per Mail onkologie@usb.ch

Molekulare Diagnostik: Untersuchung der Krebsgene

Ein erfahrenes Team von Spezialistinnen und Spezialisten aus der Pathologie beurteilt die Urinzytologie, Gewebebiopsien und Operationspräparate.

Nebst einer präzisen Diagnose von Harnwegstumoren werden am Gewebe- und Zellmaterial Biomarker für eine möglichst massgeschneiderte Behandlung mittels Immuntherapie und zielgerichteter Medikamente bestimmt.

Prof. L. Bubendorf, Leitender Arzt Pathologie

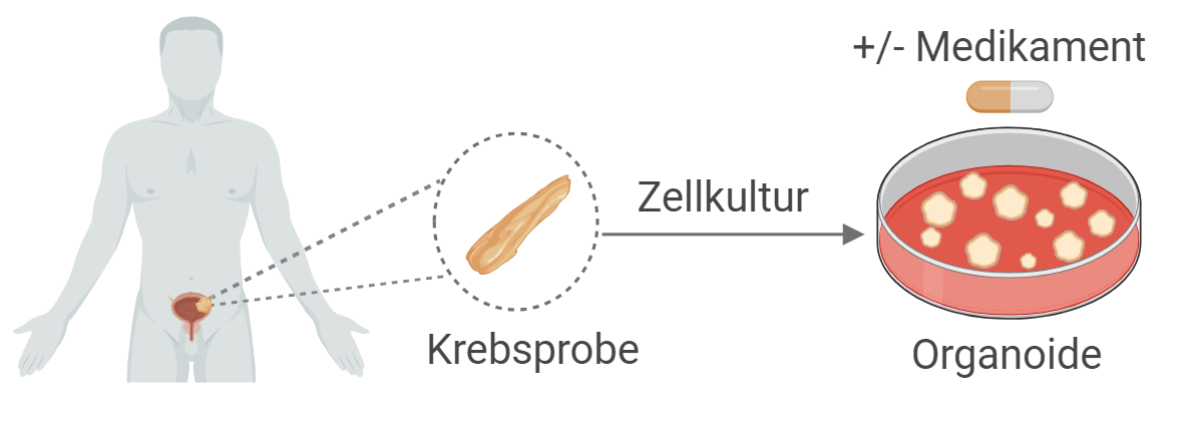

Studien: Austestung von Blasenkrebsgewebe im Labor

Um die Biologie der Krankheit besser zu verstehen, lassen wir das Blasenkrebsgewebe im Labor weiterleben und können so beobachten, wie Krebszellen sich entwickeln. Dies gibt uns die Möglichkeit verschiedene Medikamente zu testen, die bei Patientinnen und Patienten zum Einsatz kommen können.

Erzeugung von Organoiden, abgeleitet von Krebsproben von Blasenkrebspatienten.

Illustration erstellt mir BioRender.com.

Unser Team erforscht neue Wege, um die Behandlung von Blasenkrebs zu personalisieren

Bei bisherigen Therapieansätzen erhalten Patientinnen und Patienten mit einer bestimmten Krebsart meist eine ähnliche Behandlung. Es wird jedoch immer deutlicher, dass diese ‘Einheitsstrategie’ nicht immer erfolgreich ist, und dass zwar bestimmte Behandlungen bei einigen Patientinnen und Patienten gut funktionieren, bei anderen jedoch keine wirksamen Ergebnisse zeigen.

Um die Biologie der Krankheit besser zu verstehen und die Krebsbehandlung zu personalisieren, verfolgen wir das Ziel, das Blasenkrebsgewebe im Labor weiterleben zu lassen. Diese dreidimensionalen kleinen Zellhaufen ähneln ‘Mini’-Tumoren der jeweiligen Patientinnen und Patienten. Wir nennen diese Tumorzellverbände auch ‘Organoide’. Diese Organoide dienen uns als Modelle oder Avatare, um zu verstehen, wie Krebszellen wachsen und sich entwickeln, und um daran verschiedene Medikamente zu testen, welche dann zum Einsatz kommen könnten. Insgesamt wird unsere Forschung letztlich dazu beitragen Wege zu finden, um die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Blasenkrebs zu verbessern und zu personalisieren.

Dr. C. Le Magnen, Forschungsgruppenleiterin Urologie, Pathologie, www.biomedizin.unibas.ch

Invasions Assay mit vom Patienten stammenden Organoid des sarkomatoiden Urethelkarzinoms (behandelt mit DMSO, Dimethylsulfoxid).

Diese im Labor gezüchteten Organoide zeigen uns wie Krebszellen wachsen und sich entwickeln.

Invasions Assay mit vom Patienten stammenden Organoid des sarkomatoiden Urethelkarzinoms (behandelt mit Dexamethason, einem Steroid).

Das Wachstum von Tumororganoiden wird durch die Behandlung mit Glukokortikoiden verhindert.

Interviews: Was uns Patienten erzählen

Lesen Sie hier was zwei männliche Patienten in einem Gespräch über ihre Erfahrungen mit Harnblasenkrebs und ihre Behandlung am Universitätsspital Basel erzählt haben.

‘Offene Gespräche sind wichtig und helfen, mit der Krankheit umzugehen’

Patienteninterview zum Thema Neoblase.

Das Gespräch wurde von Anaïs Schlenker geführt, Dezember 2023

Wie haben Sie gemerkt, dass etwas nicht in Ordnung ist? Welche Symptome haben sich gezeigt?

Ich hatte plötzlich Blut im Urin, ganz ohne Vorwarnung. Viel Blut und bei jedem Wasserlassen. Schmerzen hatte ich keine, aber es war ein Schock. Das war im Mai 2021.

Wie war der Weg zur Diagnose?

Den ersten Termin hatte ich beim Hausarzt. Er verwies mich weiter an einen Urologen, und auf die Ultraschalluntersuchung folgte dann auch gleich die Verdachtsdiagnose: mehrere Tumoren der Harnblase.

Ich wurde dreimal zur Tumorentfernung am Kantonsspital Liestal aufgeboten, wo jeweils eine transurethrale Resektion des Blasentumors durchgeführt wurde.

Bei der Entnahme der Proben wurde festgestellt, dass der Tumor das Muskelgewebe bereits angegriffen hatte; infolgedessen wurden an einer interdisziplinären Tumorkonferenz mit einem Spezialistenteam aus der Urologie, Onkologie, Strahlentherapie und Radiologie die weiteren Behandlungsmöglichkeiten angeschaut.

Die Diagnose von Blasentumoren erfolgt in der Regel durch eine Blasenspiegelung (Zystoskopie), durch welche die Indikation zur transurethralen Resektion (Entfernung von Blasentumoren mit der Elekroschlinge über die Harnröhre) gestellt wird (Anmerkung der Redaktion).

Welche Therapiemöglichkeiten wurden mit Ihnen am Universitätsspital Basel besprochen?

Den ersten Termin bei PD Dr. Jan Ebbing in der Klinik für Urologie am Universitätsspital Basel hatte ich im August 2021 in Begleitung meiner Frau.

Es wurde uns erklärt, dass neben einer Chemotherapie eine vollständige Entfernung der Blase notwendig ist, da der Tumor bereits in die Muskulatur der Harnblase eingewachsen war.

Darüber hinaus diskutierte Dr. Ebbing die verschiedenen Formen der Harnableitung mit uns (Urinstoma/Conduit versus Neoblase). Es wurden mit uns die notwendigen Voraussetzungen, die jeweiligen Besonderheiten der Harnableitung und die damit verbundenen operativen Risiken besprochen.

Ich habe mich für die Neoplasie entschieden. Es wurde zudem beschlossen, dass ich mich erst einer Chemotherapie unterziehe, um den Tumor noch besser behandeln zu können.

Die Chemotherapie habe ich am Kantonsspital Liestal erhalten können, insgesamt vier Zyklen. Nach dem ersten Zyklus fühlte ich mich noch ganz gut, aber nach dem zweiten Zyklus hatte ich mit Hautausschlägen und Erschöpfung zu kämpfen. Und ich fror ständig. Das Frieren ist geblieben, und ich gehe abends immer noch sehr zeitig schlafen.

Die OP für die Neoblase wurde hier am USB erfolgreich und komplikationslos von PD Dr. Jan Ebbing und Dr. Abolfazl Hosseini im Januar 2022 durchgeführt.

Die Indikation zur Chemotherapie wird immer individuell und patienten- sowie tumorspezifisch gestellt. Nebenwirkungen einer Chemotherapie treten auf und werden im Rahmen des Aufklärungsgesprächs im Vorfeld der Behandlung mit den Patientinnen und Patienten durch die behandelnden Onkologinnen und Onkologen besprochen (Anmerkung der Redaktion).

Wie ging es Ihnen mental mit der Diagnose? Durch wen erfahren Sie Unterstützung?

Eine solche Diagnose stellt erst mal alles auf den Kopf. Man ist verunsichert und hat Angst. Grössere Schwierigkeiten die Diagnose anzunehmen hatte aber meine Familie, meine Töchter.

Am wertvollsten und wichtigsten ist dennoch die Unterstützung Zuhause. Über bestehende externe Hilfsangebote wurde ich informiert, habe diese aber nicht in Anspruch nehmen wollen. Ich komme gut zurecht.

Am USB werden alle Tumorpatientinnen und -patienten psychoonkologisch evaluiert und auf Wunsch auch psychologisch unterstützt (Anmerkung der Redaktion).

Wie ging es Ihnen nach der Blasenentfernung?

Die Schmerzen waren stark, aber ich kann gut mit Schmerzen umgehen. Ich konnte es aushalten. Mental ist man verunsichert, und ich fühlte mich auch irgendwie ausgeliefert.

Nach einer OP zur Blasenentfernung können Schmerzen auftreten, es besteht jedoch ein gutes Schmerzmanagement. Insbesondere durch den minimal-invasiven Ansatz und der Verwendung der roboter-unterstützen Schlüsselloch-Chirurgie ist das Trauma für den Körper deutlich reduziert, was mit einer schnelleren Genesung der Patientinnen und Patienten und weniger Komplikationen einhergeht (Anmerkung der Redaktion).

Später, nachdem der Blasenkatheter aus der Neoblase entfernt worden war, und die Blase sich erstmalig mit Urin füllte, habe ich mit dem Schlafentzug gekämpft. Ich musste nachts den Wecker stellen, erst alle zwei, dann alle drei Stunden, damit es keine Überbelastung gibt mit der neuen Blase. Die einhergehende Beckenbodentherapie verlief aber gut.

Eine Neoblase hat keine Sensibilität und keine motorische Aktivität. Das Harnvolumen muss erst antrainiert werden. Daher ist es normal, dass Patientinnen und Patienten die Neoblase initial auch in der Nacht entleeren und sich einen Wecker stellen müssen. Etwa 30% der männlichen Patienten und 40% der weiblichen Patientinnen bleiben mit einer Neoblase in der Nacht inkontinent (mehr als 1 Einlage), wohingegen etwa 97% der männlichen Patienten und etwa 75% der weiblichen Patientinnen am Tag trocken sind (0 bis maximal 1 Einlage pro 24 Stunden), ohne Einschränkungen (Anmerkung der Redaktion).

Würden Sie die gleiche Entscheidung (für eine Neoblase) wieder treffen?

Ja. Es erschien mir von Anfang an die beste Option für mich.

Wie wichtig ist Ihnen das Vertrauen zu Ihrem Arzt? Fühlen Sie sich gut aufgehoben?

Ich fühlte mich hier am Universitätsspital Basel immer gut begleitet und betreut.

Wie geht es Ihnen heute? Gibt es Einschränkungen im Alltag?

Im Mai 2022 konnte ich wieder zurück auf die Arbeit. Tagsüber läuft alles gut und ich habe keine Probleme oder Komplikationen. Nachts (wenn der Kopf nicht mitdenkt) muss ich Einlagen tragen. Medikamente muss ich heute keine mehr nehmen. Mit Ausnahme zur Unterstützung der Erektion.

Sofern die Tumorsituation dies zulässt, können die Erektionsnerven, beziehungsweise die Nerven zur sexuellen Stimulierung, bei der Blasenentfernung geschont werden, sodass nach einer Rehabilitationsphase die Sexualfunktion erhalten bleibt. Gegebenenfalls sind aber zusätzliche Medikamente zur Unterstützung der Erektion notwendig (Anmerkung der Redaktion).

Wie geht es weiter?

Ich werde halbjährig zur Kontrolle aufgeboten, danach noch einmal pro Jahr. Bis jetzt ist alles unauffällig.

Die Nachsorgeintervalle richten sich nach der jeweiligen Tumorsituation der Patientinnen und Patienten und den aktuell geltenden Leitlinien der Fachgesellschaften, wie etwa der Europäischen Gesellschaft für Urologie (EAU) (Anmerkung der Redaktion).

Was würden Sie anderen Patienten gerne mitgeben?

Offen mit der Familie und dem Umfeld kommunizieren. Ich hatte das Bedürfnis meine Liebsten und die Familie zu schonen, aber offene Gespräche halfen allen am besten im Umgang mit der Krankheit.

Auch bei Arbeitskollegen und Bekannten gab es diejenigen, die mir aus dem Weg gingen und solche die ganz direkt fragten, wie es mir geht. Da konnte ich auch eine direkte Antwort geben, und das tat eigentlich immer ganz gut.

‘Ich möchte meinem Körper zeigen, dass ich nicht aufgebe’

Patienteninterview zum Thema Blasentumor und Instillation.

Das Gespräch wurde von Anaïs Schlenker geführt, Dezember 2023

Wie haben Sie gemerkt, dass etwas nicht in Ordnung ist? Welche Symptome haben sich gezeigt?

Angefangen hat alles mit einer schmerzenden Hüfte im Herbst 2022. Damals weilte ich gerade beruflich in den USA. Ich kam zurück in die Schweiz und musste mich im Dezember einer Hüftoperation unterziehen. Im Anschluss an die Operation wurde Blut im Urin festgestellt, ein typisches Symptom für Blasenkrebs.

Wie war der Weg zur Diagnose und wie ging es Ihnen nach der Operation?

Die Diagnose nach dem CT bestätigte den Verdacht eines Blasentumors. In die USA konnte ich nicht mehr zurück, und bis heute ist auch reguläres Arbeiten noch nicht möglich. Dies ist jedoch nur teilweise auf den Blasentumor und die damit verbundene Therapie zurückzuführen.

Im Januar 2023 war die erste Operation in einem Basler Spital ausserhalb des USB. Auf die erste TUR-B (transurethrale Resektion von Blasengewebe) folgte eine Nachresektion.

Im März wurde dort mit einer BCG (Bacillus Calmette-Guérin) Instillation in die Harnblase begonnen. Nach der dritten Instillation schwoll mein Knie an und ebenso die Wade. Eine Nebenwirkung der Instillation, die nicht als solche erkannt wurde. Es folgte eine Operation am Knie und eine Punktion der Hüfte. Die BCG Therapie musste abgebrochen werden.

Bei einer Blasenspiegelung Ende Mai wurden drei kleine Tumoren entdeckt. Zwei Tumoren waren oberflächlich, ein Tumor erwies sich als Karzinom in situ (CIS), mit hohem Rezidivrisiko.

Wie ging es Ihnen mental mit der Diagnose? Durch wen erfahren Sie Unterstützung?

Dieser Ärzte- und Diagnose-Marathon ist extrem belastend und ermüdend. Ein paarmal begleitete mich meine Tochter zu den Besprechungen. Zudem versucht man natürlich auch selbst über alle zur Verfügung stehenden Kanäle Informationen zusammenzutragen.

Auch externe psychologische Hilfe habe ich in Anspruch genommen. Aber nur für kurze Zeit. Letztendlich muss man die Krankheit alleine tragen. Ich versuche auch meine Familie nicht zu sehr damit zu belasten.

Zudem musste ich lernen, dass das Gefühlsleben während einer solchen Behandlung nicht so einfach erklärbar ist und man die psychische Belastung nicht unterschätzen sollte.

Wann wurden Sie ans Universitätsspital Basel verwiesen?

Nach der zweiten TUR-B erhielt ich im externen Spital eine erste Instillation Epirubicin. Dies ist die Standardtherapie.

Im August 2023 wurde am externen Tumorbord eine Überweisung an Prof. Cyrill Rentsch ans Universitätsspital Basel besprochen. Hier an der Urologie Klinik wird eine lokale Gemcitabin/Docetaxel Kombinationstherapie angeboten, welche erfolgsversprechender als Epirubicin ist. Es wurde dann auch umgehend mit der Therapie begonnen.

Wie oft kommen Sie zu uns in die Klinik?

Der Ablauf für den Instillationszyklus war wie folgt: Während sechs Wochen erhielt ich abwechselnd eine in die Harnblase gespülte Chemotherapie-Dosis an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Am ersten Tag eine Dosis Gemcitabin, am Folgetag eine Dosis Docetaxel. Darauf folgten vier Wochen Pause.

Anschliessend wurde nach einer Blasenspiegelung ohne erneuten Krebsnachweis mit der monatlichen Erhaltungstherapie begonnen.

Das erste Gespräch führten wir anschliessend an den Sprechstundentermin für die letzte Instillationsrunde. Der Patient wirkt sportlich, offen, gefasst, aber auch müde. Eine der Nebenwirkungen, mit welcher er in den ersten 3-5 Tagen nach der Instillation jeweils besonders zu kämpfen hat. Auch die Erschöpfung und Albträume machen ihm zu schaffen.

Fühlen Sie sich gut aufgehoben bei uns?

Nach den vielen Arztbesuchen und Aufenthalten in diversen Spitälern musste ich mich wieder neu auf das Universitätsspital Basel einstellen. Das USB ist ein grosser Apparat, da kann man sich schon vorkommen wie einer von vielen. Aber Priorität hat, dass man die passende Therapie erhält. Dies ist hier gegeben.

Bei meinem betreuenden Arzt, Prof. Cyrill Rentsch, fühle ich mich gut aufgehoben. Mein Dank geht auch an Heike Püschel, Study Nurse, die mich bei jeder Untersuchung mit viel Empathie betreut. Dies ist extrem wertvoll.

Wie geht es weiter?

Zurzeit läuft die Erhaltungstherapie. Während 12 Monaten komme ich monatlich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in die Klinik und erhalte am ersten Tag eine Dosis Gemcitabin und am zweiten Tag die Dosis Docetaxel.

Bis heute lautet der Befund: keine ersichtlichen Tumoren.

Was würden Sie anderen Patienten gerne mitgeben?

Für mich ist es wichtig meinen Körper zu fühlen und in Bewegung zu bleiben. In meinem Fall haben mir Schwimmen und Lauftrainingseinheiten sehr geholfen, den Tumor zumindest zeitweise zu vergessen.

Das würde ich jemandem mitgeben, der mit einer vergleichbaren Diagnose lebt – nicht nachlassen, sondern kämpfen. Und an sich glauben.

Broschüren für Patientinnen und Patienten zum Thema Blasenkrebs

Wir empfehlen die Informationsbroschüren «Blasenkrebs» und «Das Urostoma» der Krebsliga Schweiz. Dort finden Sie weitere nützliche Informationen Rund um das Thema.

Häufig gestellte Fragen

Wodurch wird das Risiko für Blasenkrebs erhöht?

Hauptrisikofaktor für Blasenkrebs ist das Rauchen. Der Rauchstopp kann den Rückfall und das Fortschreiten der Harnblasenkrebs-Erkrankung positiv beeinflussen. Lesen Sie mehr zu unserem Angebot der Rauchstopp Sprechstunde am USB.

Welche Symptome treten auf?

Erste Anzeichen sind Schmerzen beim Wasserlassen und häufiges Urinieren. Hauptsymptom ist aber der sichtbare oder nicht sichtbare, schmerzfreie Blutverlust im Urin. Patientinnen und Patienten mit diesen Symptomen sollten unbedingt von einem Urologen gesehen werden.

Verdacht auf Blasenkrebs - Wie geht es weiter?

Besteht der Verdacht auf Blasenkrebs werden wir eine Blasenspiegelung durchführen. Heutzutage kann dieser Eingriff durch den Einsatz einer flexiblen Kamera ambulant und ohne Narkose schmerzfrei in der Sprechstunde durchgeführt werden. Eine Blasenspiegelung dauert lediglich wenige Minuten. Zusätzlich werden wir eine Blasenspülung durchführen und so untersuchen, ob bösartige Blasenschleimhautzellen gefunden werden können. Zeigen sich in diesen Untersuchungen Auffälligkeiten, wird kurzstationär eine Gewebeprobe aus der Blase, minimalinvasiv ohne Hautschnitt, durch die Harnröhre hindurch entnommen.

Welche Therapieformen gibt es?

Zeigt sich in der Ausspiegelung der Blase ein Harnblasentumor, wird dieser in Narkose über die Harnröhre hindurch entfernt. Bei Erstdiagnose sind die meisten Harnblasentumoren auf die Schleimhaut beschränkt (70%) und die Blase kann erhalten werden.

Auf die Schleimhaut beschränkte Harnblasentumoren haben ein hohes Rückfallrisiko. Um dieses zu vermindern, werden nach der Entfernung der Tumoren über die Harnröhre in regelmässigen Abständen Medikamente über einen Katheter in die Harnblase gebracht, die das Rückfallrisiko mindern. Lesen Sie mehr über unsere Instillationstherapie.

Ist der Krebs bei Erstdiagnose bereits in die Muskulatur der Blase eingewachsen, muss die Harnblase chirurgisch entfernt oder mittels Strahlen- und Chemotherapie behandelt werden.

Lesen sie mehr über die Robotergestütze Zystektomie, sowie über die Strahlen- und Chemotherapie.

Bei einer vollständigen Entfernung der Harnblase kann der Urin nicht mehr auf natürlichem Weg über die Harnröhre ausgeschieden werden. Es wird ein Ersatz für die Urinableitung aus den Nieren geschaffen.

Selten hat sich der Harnblasenkrebs aber auch schon im Körper ausgebreitet. Dann ist eine Heilung mittels Operation und Bestrahlung nicht mehr wahrscheinlich. Es gibt aber gute Therapien, die das weitere Fortschreiten der Erkrankung stark hindern können.

Wie sind die Heilungschancen?

Je früher der Blasenkrebs entdeckt wird, desto höher sind die Heilungschancen. In vielen Fällen kann bereits mit der Gewebeprobe über die Harnröhre der gesamte Blasenkrebs entfernt werden. Ist der Tumor noch nicht in die Muskelschicht der Harnblase eingewachsen, liegen die Heilungschancen bei rund 80%.

Je nach Eindringtiefe des Krebses in die Harnblasenwand und dessen Bösartigkeit ist ein erneutes tieferes Abtragen von Blasenschleimhaut erforderlich.

Kann Blasenkrebs zurückkehren?

Ein nicht-muskelinvasiver Blasenkrebs kehrt leider auch nach kompletter Entfernung häufig wieder zurück.

Unsere Klinik hat grosse Erfahrung in der weiterführenden Blasentumortherapie. Mittels BCG-Immuntherapie (Bacillus Calmette-Guérin) kann die Wahrscheinlichkeit, dass Blasentumore zurückkehren, deutlich gesenkt werden. Auf dem Gebiet der BCG-Immuntherapie forschen wir aktiv und werden dabei von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für klinische Krebsforschung (SAKK) gefördert.

Wir bieten unseren Patientinnen und Patienten eine individuelle Tumornachsorge an, um Blasentumorrezidive frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu therapieren.

Anfahrt & Kontakt

Adresse

|

Universitätsspital Basel |

|

Mit dem Tram

| Mit der Tramlinie 11 bis zur Station Universitätsspital fahren und dann zu Fuss knapp 250m der Spitalstrasse bis zum Eingang folgen. |

Mit dem Auto

| Benutzen Sie bitte das Parkhaus City, Einfahrt Schanzenstrasse oder Klingelbergstrasse. |

Kontakt

Anmeldesekretariat Urologie

Erreichbarkeit: Mo-Fr, 08.00 – 16.00 Uhr

Tel. +41 61 265 72 80

anmeldung.urologie@usb.ch

Kontakt bei Notfällen

Während der Betriebszeiten wenden Sie sich ans Anmeldesekretariat Urologie. Bei urologischen Notfällen ausserhalb der Betriebszeiten ist das Notfallzentrum am USB rund um die Uhr für Sie da:

Notfallzentrum Universitätsspital Basel

Petersgraben 2

4031 Basel

Tel. +41 61 265 25 25

Kontakt für Rückfragen zu Ihrer Operation

OP-Koordination Urologie

Tel. +41 61 328 58 15

op.urologie@usb.ch